| Бхакти |

| Учение - Веды и боги |

|

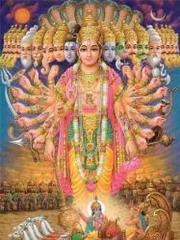

БХА КТИ [санскр. — причастность, преданность, служение (богу)], одно из центральных понятий в индуизме. Понятие бхакти в Бхагавадгите Впервые понятие бхакти встречается в Бхагавадгите, где понимается как служение Бхагавану (Кришне), в более широком смысле — как предпочтительное служение одному богу. Поклонение Бхагавану понимается как освобождение от уз самсары, что является высшей целью человеческого существования. Поэтому оно не сводится к обычным формам богопочитания (приношение, славословие, ритуальные приветствия), но должно быть безраздельным (исключающим одновременное почитание других богов) и всепоглощающим: бхакт (адепт) должен ежеминутно помнить о Бхагаване, постоянно размышлять о нем, обсуждать его тайны и природу с другими бхактами. Такая мысленная сосредоточенность на боге рассматривается как мощный фактор духовного преображения: бхакт осознает всякое свое деяние (в пределе — всю свою жизнь) как нечто совершаемое ради бога, как приносимую ему жертву, что, в свою очередь, развивает привычку к бескорыстному действию, к дистанцированному взгляду на мир и ведет к равному приятию всего сущего, знаменующему собой приобщение к божественному (абсолютному) бытию. Представляя служение Бхагавану делом скорее внутренним, чем внешним, Бхагавадгита вместе с тем тесно связывает его с йогической тренировкой (наряду с термином бхакти здесь появляется словосочетание бхакти-йога). Постоянная мысль о Бхагаване облегчает работу, связанную с обузданием чувств, отрешением от целеполагания в практической деятельности и т. д. ( сочетаясь таким образом с карма-йогой), но также и сама требует сознательных усилий. Согласно Бхагавадгите, в награду за признание своей единственности Бхагаван дарует не свободу, а мыслительную йогу (буддхи-йогу), т. е. способность к внутренней тренировке; все остальное совершается самим верующим. Южноиндийская традиция бхакти В 9-11 вв. южноиндийские мыслители, обобщая и систематизируя религиозную практику, сложившуюся на юге в ранний период его индуизации (6-9 вв.), впервые сближают бхакти с понятием любви. Проникновение северных культов в южную религиозную традицию сообщило им несвойственную ортодоксальному индуизму внутреннюю противоречивость. Сознание запредельности, недостижимости космического божества парадоксальным образом соединилось в южных вариантах шиваизма и вишнуизма с желанием лицезреть бога, прикоснуться к нему, тем или иным способом пережить его физическое присутствие. Устремленность к божественному получила эстетическую мотивировку: по убеждению шиваитов и вишнуитов юга, адепт обращается к богу не столько в надежде освободиться от самсары, достичь надмирного покоя и т. д., сколько покоряясь безграничной и необъяснимой притягательности его прекрасного облика. Общение с божеством из сферы интеллектуального постижения целиком переносится в сферу эмоциональных переживания, мистических озарений и т. п. В религиозном чувстве акцентируется его спонтанность и неконтролируемость: оно возникает внезапно, не требуя ни знаний, ни какой-либо умственной или йогической подготовки, и состоит в непреодолимом влечении, сопоставимом с одержимостью. Постоянные колебания между восторгом (в моменты воображаемого сближения) и отчаянием (из-за невозможности близости), а на уровне самосознания — между мыслями о собственной значимости (отмеченности, выделенности) и собственном ничтожестве придают духовной жизни адепта неслыханную напряженность и интенсивность. Ради существования на этом уровне концентрации жизненных сил и внутренней энергии он готов пожертвовать всем, даже конечным освобождением (отсюда нередко высказываемое желание продолжить цепь рождений, с тем чтобы вновь и вновь отдаваться служению богу). Внешние формы богопочитания на южноиндийской почве также трансформировались. Возросла роль храмов и храмовых изображений; вероятно, большее место в богослужении заняли музыка и танец; на основе древнетамильской и отчасти санскритской поэтических традиций сформировалась религиозная (шиваитская и вишнуитская) песня, среди жанров которой — песня-исповедь (часто с мотивами самоуничижения и сомнения в себе) и сюжетная песня, в которой поэтическая ситуация, рисующая разлуку влюбленных и поданная с точки зрения либо страдающей героини, либо героя, либо их близких, используется как образ взаимоотношений адепта и бога (в кришнаитских песнях этого рода анонимные герои нередко замещаются персонажами мифа — Кришной и пастушкой, Кришной и Яшодой, подругами Яшоды и т. д.). Исполнение песен причислялось к наиболее значимым культовым актам, а их создатели — как лица, особо близкие богу, — возводились в ранг святых, получая титулы наянаров (у шиваитов) и альваров (у вишнуитов). Движения сантов и бхактов-вишнуитов Опыт так называемого южного бхакти (к 12 в. в значительной мере вытесненного нормальным индуизмом) был во многом усвоен религиозными движениями, распространившимися на севере Индии (от Махараштры до Бенгалии) в 13-16 вв. и условно именуемыми движениями бхакти. От общей индуистской нормы их отличали: 1) более или менее последовательный монотеизм; 2) выдвижение взаимного доверия и любви в качестве основы отношений между человеком и богом; 3) признание равенства верующих перед богом и тем самым отрицание касты как религиозного института; 4) новые ритуальные формы, нередко образованные путем трансформации индуистских обрядов и церемоний. Хотя идея личного — милосердного и любящего — бога была свойственна всем течениям бхакти, конкретное представление о божественном разделяет их на две группы. Движения сантов (сант — благой; эквивалент понятия бхакт) (варкари, сикхи, кабир-пантх и др.) мыслят Бога как чистую — безначальную, непредставимую и неисследимую — духовность, проникающую собой мир и скрытую в глубинах человеческого сердца. Он не имеет ни признаков, ни атрибутов (качеств), однако наделен именем, которое открывает доступ к собеседованию с ним и через это — к постижению его милосердной, обращенной к человеку сущности. Само имя получает божественный статус, а повторение имен бога становится у сантов важнейшей ритуальной процедурой. В противоположность сантам движения бхакти вишнуитского толка (пушти-марг, радха-валлабха, бенгальские вишнуиты и т. д.) объявляют своим богом Кришну (в пастушеской ипостаси) или Раму, т. е. бога не только персонифицированного, но и вочеловеченного. Концепция богочеловека надстраивается над древней мифологией аватар, лишь отчасти преобразуя ее установлением иерархических различий между Кришной (Рамой), с одной стороны, и прочими аватарами — с другой. Полнота божественного бытия чудесным образом соединяется в Кришне (Раме) с полнотой человеческой природы, что придает земной жизни бога историческую реальность. Отсюда — стремление к возрождению якобы забытых святынь: валлабхиты восстанавливают мифологическую топографию Браджа, последователи Чайтаньи — Вриндавана. Более того, возвращение к этой реальности, ее постоянная актуализация становятся для верующих, кришнаитов в особенности, главным условием духовной жизни. Кришнаит вступает в контакт с богом через миф, идентифицируя себя с персонажами, составляющими окружение Кришны (с его друзьями, родителями, с влюбленными в него пастушками), что позволяет ему проникнуться чувствами тех, кто действительно видел бога, и таким образом ощутить подлинную и непосредственную близость к нему. В религиозной практике широко используются средства, помогающие экстатическому погружению в прошлое: музыка, танец, живописные и театрализованные воссоздания мира ( храмовая служба валлабхитов, воспроизводящая дневной цикл жизни Кришны; мистериальные представления — раслил, рамлил и др.). При всем разнообразии религиозной практики бхакти ее отличают две общие (не свойственные ортодоксальному индуизму) черты: 1) конгрегационность, тяготение к собраниям верующих, демонстрирующих их единение перед лицом бога (коллективные паломничества в Пандхарпур у варкари, совместные трапезы-лангары — у сикхов, торжественные шествия у вишнуитов Бенгалии, коллективные посещения храмов в часы даршан у валлабхитов и др.; 2) признание песни наиболее адекватной и одновременно наиболее внятной богу формой выражения религиозных чувств (традиция, возникшая под влиянием юга). Своды песен, составление которых началось с конца 16 в., пользовались у приверженцев соответствующих движений авторитетом священного писания (таковы Ади Грантх у сикхов, Сурсагар Сурдаса в Пуштимарг, Панчвани и Сарванги в дадупантх и др.; ср. аналогичный статус поэтических собраний альваров и наянаров на юге). Для религиозной практики бхактов характерны также институт духовных наставников (гуру), вокруг которых группировались общины верующих, и культ святых, к каковым причислялись основатели движений (нередко обожествляемые — так, Чайтанья и Валлабха почитались каждый в своем движении аватарой Кришны), их видные сподвижники и последователи, а также поэты (особое значение культ поэтов-святых приобрел у варкари; ср. также Аштачхап у валлабхитов). Происхождение северных движений вызывает споры. Одни исследователи видят в них прямое продолжение южного бхакти, другие полагают, что они появились под воздействием ислама (в частности, суфийских орденов — см. суфизм). В любом случае попытка отказа от многобожия и от равнодушного к человеку космического божества была вызвана глубинными социальными и общекультурными процессами и знаменовала выход на новый уровень самосознания. Однако реформаторские тенденции движений бхакти не получили развития. С 17 в. общины вишнуитов и сантов превращаются в образования, налагающие веру в личного бога на общепринятую норму в качестве дополнения к ней или допустимого в ее рамках варианта. Исполнение церемоний, связанных со своим богом, сочетается с совершением обычных индуистских обрядов. Применительно к современным условиям их поэтому часто называют сектами. |

| Читайте: |

|---|